“Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos” Sir Francis Bacon

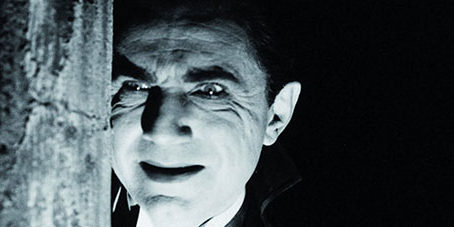

Drácula es una auténtica novela de terror escrita por Bram Stoker (1897), tan arraigada en la realidad del mundo en el que se desarrolla como en las fuerzas sobrenaturales que la invaden. La confusión entre estos dos puntos e doble en la narración, en la que los sistemas de comunicación más vanguardistas de la era fallan en la transmisión de un mal inmemorial.

Drácula es una auténtica novela de terror escrita por Bram Stoker (1897), tan arraigada en la realidad del mundo en el que se desarrolla como en las fuerzas sobrenaturales que la invaden. La confusión entre estos dos puntos e doble en la narración, en la que los sistemas de comunicación más vanguardistas de la era fallan en la transmisión de un mal inmemorial.

Un joven agente inmobiliario inglés llamado Jonathan Harper viaja a un remoto castillo de Transilvania para concluir una transacción sobre unas propiedades del Conde Drácula, que siente despertar su insaciable apetito por la sangre.

Mientras el conde pone rumbo a Inglaterra en busca de nuevas víctimas, el doctor Van Helsing pone en marcha un complejo plan para desbaratar los propósitos del vampiro.

El relato avanza a través de una serie de informes de testigos, entradas de diarios y notas técnicas de doctores y científicos. Estos modos narrativos deberían representar un grado de “verdad” insoslayable, sin embargo a lo largo de todo el relato la figura de Drácula es una presencia que acecha sin estar presente, contraviniendo las leyes físicas.

El relato avanza a través de una serie de informes de testigos, entradas de diarios y notas técnicas de doctores y científicos. Estos modos narrativos deberían representar un grado de “verdad” insoslayable, sin embargo a lo largo de todo el relato la figura de Drácula es una presencia que acecha sin estar presente, contraviniendo las leyes físicas.

La fascinación y el horror de Drácula estriban en la idea de que incluso las tecnologías más avanzadas, desarrolladas en aras de una racionalidad y verdad últimas, no son capaces de erradicar las fuerzas de lo irracional independientemente del periodo histórico o del proceso en cuestión.

El sanguinario conde se ha convertido en un icono popular, la figura por excelencia de las películas de terror a lo largo del siglo XX.  Los críticos han llevado a cabo profundos estudios psicoanalíticos y lecturas poscoloniales del texto. Como resultado, en el siglo transcurrido desde su creación hasta nuestros días, el poder de la obra revolucionaria, ha quedado desvirtuado, reducido prácticamente a la nada. No debería ser así, a pesar de la vasta y repetitiva estela que ya ha generado.

Los críticos han llevado a cabo profundos estudios psicoanalíticos y lecturas poscoloniales del texto. Como resultado, en el siglo transcurrido desde su creación hasta nuestros días, el poder de la obra revolucionaria, ha quedado desvirtuado, reducido prácticamente a la nada. No debería ser así, a pesar de la vasta y repetitiva estela que ya ha generado.

Sery humano.com / Seb Franklin

[youtube]zxFkn44_IYE[/youtube]